|

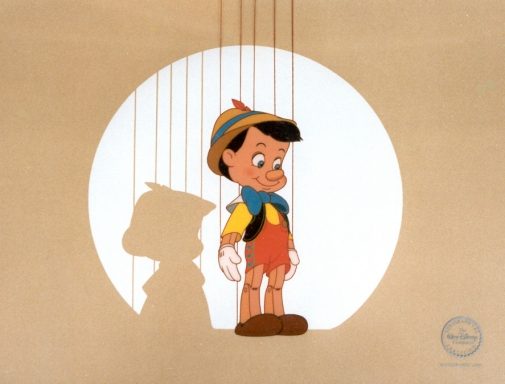

Il filo di ... Ariandersen Pinin Carpi Gioco, fantasia, invenzione, per soddisfare le curiosità dei lettori intelligenti. La carica forte di un autore che ha scelto il "partito dei bambini" su Rosso Scuola - maggio 1991 |

|

*************** “Guardatemi, io vengo col seguito! .:.. disse l'ago da rammendo, e si tirò dietro un filo lungo, che però non aveva nodo". Di questo ago Andersen dice subito che aveva sentimenti delicati, e che

per

questa ragione si sentiva più che altro un ago da ricamo. A me

sembra che avrebbe dovuto piuttosto parlare di spocchia, di

millanteria, di vanagloria, però non ho alcuna intenzione di

infierire su un povero ago, anche perché il fatto di trovarsi in

un racconto di Andersen - che era un bravissimo narratore - è di

per sé una condizione che assicura una dose robusta di amarezze. Quello

che mi interessa invece è che, anche nella vita di un ago, è

decisiva la questione dei nodi; e poi il fatto che, a trascurare i

nodi, si può forse finire soltanto col perdere il filo - il che

non è senza conseguenze, come tutti ben sanno, soprattutto poi se

nei paraggi Arianna non c'è. L'Arianna del mito, beninteso,

quella che diede a Teseo il filo che gli consentì di non perdersi

nel labirinto, non l'Arianna di una poesia di Pinin Carpi

contenuta in Nel bosco del mistero (Einaudi 1986), che è

soltanto una "bambina di panna / che sta in braccio alla sua

mamma / e canta tutta tutta tutta / questa bella o brutta

canzone". Soltanto una bambina. Che canta. Soltanto? Come se

fosse impresa da poco essere una bambina e cantare. E come se

fosse sufficiente avere tra le mani un filo, come se bastasse

riuscire a tornare indietro; e come se anche per cantare non fosse

necessario un filo. E allora direi che forse anche il filo di

Arianna non basta, soprattutto perché "vivere è una faéccenda

molto pericolosa" (J. Guimaraes Rosa, Grande Sertao, Feltrinelli).

Più utile, allora, del filo di Arianna, mi sembra senz'altro il

filo di Andersen. Un filo che consente sì di ritrovare la strada,

ma soprattutto di individuarne una nuova, aperta in parte dalla

scoperta della necessità di non trascurare i nodi che emergono da

L'ago da rammendo di Andersen, ma soprattutto da

quell'altra straordinaria vicenda di "sartoria" che è I

vestiti nuovi dell'imperatore. Nei

Vestiti nuovi dell'imperatore il potere si svela in tutta

la sua stupida essenza e nessuno - né chi il potere detiene, né

chi al potere è incondizionatamente acquiescente, né chi del

potere ha soltanto paura e teme forse di essere più in difficoltà

ad essere libero e pensante che sottomesso - nessuno osa dire che

quel vestito è fatto di un tessuto che semplicemente non esiste.

Nessuno, tranne un bambino; cioè chi con il potere non ha nulla a

che fare, essendone nient'altro che la negazione. Un bambino, cioè

chi con il potere non può che avere "vincoli puerili" -

e il fatto che poi l'infanzia abbia fine e si inneschino con il

potere vincoli non più puerili sarà anche qualcosa che porta a

sopravvivere e pure a vendicarsi, ma è cosa che si connota come

tristezza infinita perché altro non è che il perpetuarsi di

oppressione e calcolo, di cancellazione e silenzio. Ma

è forse preferibile sopravvivere strisciando? E’ forse

preferibile aderire mollicciamente alle gelide figure delle

colonne che reggono e sostanziano il Palazzo? Ognuno può

rispondere come vuole; a me qui preme soltanto dire che è un

problema di filo, cioè un problema politico e culturale e etico.

Seguire il filo di Ariandersen probabilmente porta anche alla

consunzione, ma è preferibile un meschino sopravvivere o il

perseguimento tenace della dignità? È un problema di filo. C'è

una bellissima affermazione di Ursula Le Guin in Il linguaggio

della notte, Editori Riuniti 1986, che mi piace riportare qui:

"Ci sono state grandi culture che non usavano la ruota, ma

non ci sono state culture che non narrassero storie".

Probabilmente Pinin Carpi la condivide perché le sue storie sono

numerosissime, soprattutto perché ogni suo lavoro è connotato

principalmente come una storia: i romanzi, i racconti, le poesie,

le ballate, i poemetti, le ninnenanne, le cantilene, le

illustrazioni, i lavori di divulgazione (dal "manuale" Alla

scoperta dell'arte, Mondadori 1983, agli otto volumi della

non-enciclopedia Il mondo dei bambini, Emme-UTET 1976 -

1980). Tutte storie, e storie dentro le storie, con decine e

decine di personaggi, seguiti assiduamente o incontrati per caso,

in forte evidenziata presenza oppure soltanto evocati, a camminare

camminare per il vasto mondo oppure accucciati in un prato tra i

rami sui tetti nel mare nell'ovunque a ridere dormire apparire

sparire cantare suonare mangiare guardare riempire il proprio e

l'altrui cammina cammina. Non so quanti possano essere, tra umani

- soprattutto bambini -, animali - soprattutto gatti -, maghi,

fate, folletti e quant'altro. Non lo so e non ha alcuna

importanza. E probabilmente il numero dei personaggi delle storie

di Carpi è cosa che può interessare teste come quelle dell'uomo

d'affari del XIII capitolo del Piccolo principe di

Saint-Exupéry, che contava le stelle per possederle, e voleva

possederle per essere ricco, e voleva essere ricco per comperare

altre stelle; oppure. a qualcuno che guardando in un caleidoscopio

si metta a contarne le immagini. Intanto

direi che non è il caso che mi sia accaduto di pensare alle

stelle e al calèidoscopio, evocazioni che forse possono dire

qualcosa di significativo rispetto alla luminosità e al profluvio

d'immagini. Questo è sicuramente un nodo, in Carpi. Tantissime

immagini, in movimento continuo, distribuite a pioggia, senza

temere alcuna possibile dissipazione. E cosi le sue storie si

configurano come in dono, come un gesto generoso preoccupato

soltanto di non essere inadeguato, di non essere esile, come il

darsi gratuito e incondizionato di chi dona soltanto per amore.

Perché questo, mi sembra, è il nodo decisivo del lavoro di

Carpi, il filo davvero sotteso: il donare - gesto, questo, che

presuppone un destinatario nei confronti del quale c'è

investimento affettivo, c'è rispetto, c'è desiderio di

contribuire a conseguire la soddisfazione del desiderio. A

me sembra che Carpi possa essere definito un autore politico, in

quanto ha individuato i bambini come propri interlocutori,

soprattutto perché disponibili sempre ad allargare il terreno del

possibile e del desiderabile, perché esseri mossi

dall'incontenibile voglia di sapere e di fare, di frugare, di

continuare a cercare; e però tutto questo, questa carica forte,

in esseri completamente privi di potere. Mi

sembra che Carpi abbia scelto senza esitazioni il

"partito" dei bambini, del loro essere senza potere, del

loro desiderio di desiderare, e abbia impostato il proprio lavoro

a far sì che i bambini possano trovarvi ascolto e rispetto e

attenzione, e attenzione ai loro desideri, e ricerca di strumenti

volti a soddisfarli. È anche per questo, direi, che ha scelto di

scrivere usando un linguaggio molto parlato, un linguaggio non

banale e non preclusivo di tempi e di luoghi ma in ogni caso

rassicurante, familiare", vicino, riconoscibile e vivo. Senza

esibire nulla, ma ben evidenziando percorsi e sviluppi ed esiti: e

ben evidenziando che gli esiti sono importanti e positivi, ma

tanto per il fatto che portano ad acquisire sicurezza e

determinare equilibri quanto per il fatto che da lì si può

ripartire. Perché ogni storia finisce, però "la storia non

finisce qui, non solo perché lì intorno cominciarono a crescere

tanti alberi che dopo un po' il lago si trovò in mezzo a un

bellissimo bosco, ma anche perché le storie, se si vuole,

continuano sempre. Basta pensarci un po' e ci si accorge che

succede proprio cosi. Questo è quello che conta di più. (La

banda del Cane Randagio, Nuove Edizioni Romane 1989). E quello

che sente anche Mauro, il protagonista di Il mago dei labirinti

(Giunti 1990), il quale, dopo aver camminato camminato per

mille e un ovunque e per mille e un altrove e avere conosciuto

"dei folletti e degli gnomi, degli elfi e delle silfidi,

delle fate e delle streghe, delle sirene e delle ondine, dei maghi

e degli spiritelli e poi dei fruncelli e degli strarli, dei

custolini e dei trumpelli, delle scorosticontine e delle

balzerotte, delle svillere e dei volpitelloni" - oltre,

naturalmente, a mille e un personaggio di varia umananimalità -

esce dai giardini della notte. E, "uscendo da quei giardini

il Mauto non era felice solo perché aveva scoperto tante cose

nuove, ma anche perché sapeva che avrebbe continuato a esplorare

tanti posti mai visti, fra gente mai conosciuta, e avrebbe svelato

tanti altri misteri arcani e proibiti, nascosti e occulti,

enigmatici e clandestini, inaspettati e incredibili". Si

cammina e cammina, e si torna, e si vuole soltanto ripartire e

tornare e ripartire e tornare, senza fine. Sempre essendo se

stessi ma sempre cambiati, come il sole. "Eccoli li, il Mauro

e Ulisse, il bambino e il leone. Sono usciti dai giardini della

notte entrano in un giardino dove il sole è appena spuntato. E lo

stesso sole di ieri, però è un sole nuovo, la sua luce è tutta

nuova, mai vista. Ed è una luce bellissima".

. Stanno

arrivando a casa, Mauro e il leone Ulisse, e davanti a loro c'è

un labirinto. Lo supereranno, non possono esserci dubbi, ma non

soltanto perché è "quello che ha immaginato, inventato,

disegnato, costruito lui, il Mauro, e che conduce alla casa più

bella di tutte, la sua casa, quella da cui senza farsi vedere da

nessuno una mattina era partito con il leone per andare in giro

per il mondo". No, non solo per questo, e nemmeno soltanto

perché sappiamo da un libro precedente (Mauro e il

leone sulla cima del mondo, Mondadori 1986) che la sua

costellazione preferita è la Corona di Arianna. LA

STRADA DEI BAMBINI NON PORTA ALLA MORALE Intervista

a Pinin Carpi Il

suo lavoro è molto articolato: racconti, romanzi, poesie,

illustrazioni. Comincerei allora da quello che è l'elemento

sicuramente unificante di tutto questo: il raccontare storie. «Pensando

al tempo trascorso, sempre più scopro che il raccontare storie ha

permeato la mia vita. A nove anni ho cominciato un romanzo, Crapotti

e Cigolini, e poi ho trovato un'annotazione, fatta quando

avevo ventun anni, in cui dicevo di avere scritto diciotto

romanzi. E una cosa sbalorditiva anche per me: ho cercato di farmi

venire in mente qualcosa di più preciso, e mi sono ricordato che

c'era Perduta nella valle,. La città di cristallo, Oltre

l'ombra, E questo vi conforti (questo titolo proviene da un verso

di Leopardi), c'era Notti d'inverno, che

consideravo una cosa molto bella. Ho scritto anche tante poesie». Non

ha cominciato subito, però, a pubblicare libri per bambini. «Ho

fatto il liceo classico e poi mi sono iscritto ad architettura.

L'architettura mi appassionava; per un certo periodo mi ha

appassionato anche la scultura; e poi l'illustrazione: nel 1941 ho

illustrato un libro di Attilio Gatti. Sono stato partigiano, e

sono stato in carcere; anche mio padre è stato in galera, è

stato a Mauthausen; mio fratello lo hanno ammazzato a Grossrosen.

Il dopoguerra è stato molto duro. Facevo il giornalista. Il primo

lavoro è stato nell'ufficio stampa del CLNAI; poi sono stato al

Touring Club, dove ho fatto dei volumi sulle regioni italiane; e

poi all'ufficio stampa dell'ACI di Milano - e pensare che non ho

la macchina e non guido... Ho pubblicato, anche nelle riviste più

inconsistenti, diversi racconti non per bambini. I primi tentativi

per bambini sono andati tutti male: ho cominciato a 14 anni,

portando una storia al Corriere dei Piccoli, accompagnato

da Bucci, un pittore che collaborava al Corriere della sera. Però

la mia storia non è stata accettata. il Corriere dei Piccoli era

molto moralistico e "educativo", anche se pubblicava

cose molto belle, Mio Mao, Fortunello, le cose di Tofano

...>> Su

Tofano vorrei che si fermasse un momento. Mi sembra che ci siano

dei legami... <<Tofano

l'ho amato prima di tutto per Bonaventura, per il suo segno

straordinariamente moderno, sintetico; erano bellissimi anche i

suoi versetti: "Qui comincia l'avventura del signor

Bonaventura ..." Scriveva con una lingua molto viva e ricca;

e poi era un grande attore, di lucidità e bravura straordinarie

anche da vecchio - e pensare che era un attore del periodo di

Zacconi, di tutti quei tromboni. Lui invece aveva un'incredibile

finezza, completamente privo di enfasi e di birignao. Tofano era

straordinario perché non solo inventava le storie, ma aveva anche

una grande inventiva verbale, giocava con le rime, con le parole

inventate; e illustrava. Secondo me, dopo Collodi, è lui il più

grande scrittore per bambini. Il suo lavoro è importante perché

non ha nulla di moralistico; Tofano non aveva intenzioni

"istruttive", "educative", Aveva un'apertura

sulla fantasia, l'invenzione, il gioco; non voleva imporre una

morale. Per me questo è stato un grande insegnamento; ed è uno

dei fondamenti del mio lavoro. lo non voglio fornire una morale.

Certo, mi importa molto del bene e del male, ho dei principi, e

questi necessariamente entrano nelle mie storie, ma non scrivo per

imporli o .trasmetterli». Un messaggio troppo esibito i bambini non lo apprezzano. Possono anche condividerlo. ma ne sentono la forzatura, ne sono infastiditi. «È

vero, i bambini lo rifiutano. Noi abbiamo delle esigenze profonde,

che richiedono anche incosciamente di essere soddisfatte: questo

appagamento i bambini possono trovarlo, secondo me, nelle fiabe. A

me sembra di avere individuato nelle fiabe un processo: le fiabe

nascono da tragedie il cui racconto con il passare del tempo si è

modificato anche per alleviare la sofferenza che conteneva e

provocava. Le tragedie si raccontano, e si raccontano" per

risolvere un problema angoscioso. Le fiabe hanno il lieto fine per

questo. Diceva

Calvino che le fiabe sono vere, che sono il "catalogo dei

destini ..." «Si,

e secondo me sono anche qualcosa di più, perché appagano tutte

le esigenze essenziali. E non è un caso che siano diffuse in

tutto il mondo; essendo i problemi comuni a tutti, servono a

esorcizzare le angosce di tutti». Quali

sono le ragioni del suo scrivere per bambini? «Perché

i bambini mi piacciono. Non scrivo per ragioni educative. Mi piace

raccontare ai bambini, raccontare loro storie che li divertano e

li spaventino anche. Questo non certo per fare loro paura, ma

perché le paure le hanno dentro e hanno bisogno di esorcizzarle,

di smaltirle. Allora è giusto raccontare storie che fanno paura,

ed è giusto e necessario che abbiano il lieto fine. Lieto fine

non significa che tutto va a finire bene, anzi, spesso è più

vero il contrario; significa invece che la vita vale la pena di

essere vissuta. I

bambini sono al di fuori del tempo e dello spazio: per loro il

tempo è ciclico, come il tempo contadino, delle stagioni, delle

feste che ritornano; per quanto riguarda lo spazio, quando un

bambino viaggia non attraversa una regione ma percorre una strada.

Per un bambino la città è la sua casa, la sua strada, i suoi

amici. E poi i bambini sono curiosi, ed è solo quando si è

curiosi che si è vivi - e pensare che ho visto degli albi per

insegnare ai bambini a non essere curiosi ... Io credo di avere

capito una cosa: che in realtà la valutazione dell'importanza,

dell'interesse, dell'intelligenza, della sensibilità, di quello

che si fa, grandi o bambini, è tutto un problema di potere. Il

bambino, che non ha nessun potere, è incapace, stupido, non

capisce niente; e invece le scoperte della scienza ci dicono che

nel bambino c'è tutta la potenzialità dell'intelligenza completa

- che poi naturalmente deve essere attivata, perché ai bambini

manca la conoscenza, mancano i rapporti tra 1e varie esperienze. lo

ho scritto pensando ai miei figli, cercando di scrivere qualcosa

che corrispondesse ai loro desideri. In questo modo ho scoperto

una cosa importante, che è anche diventata una cosa per cui ho

dovuto combattere: il diritto e la necessità di usare il

linguaggio che uso parlando, compresi gli errori. Se io, milanese,

dico "il Mauro", devo scrivere "il Mauro". Non

uso un linguaggio povero o primitivo, ma quello che uso parlando,

anche perché questo è l'unico che i bambini conoscono davvero e

col quale si sentono a loro agio. Per il miei figli ho sempre

inventato, raccontato e scritto delle storie, e verificavo con

loro quello che funzionava e quello che invece andava tolto o

cambiato. Poi ho cominciato ad andare nelle scuole, e inizialmente

avevo un po' paura; ma anche lì verificavo quello che funzionava

e quello che invece non andava. E ho capito sempre più che quello

che era necessario era il raccontare storie che rispondessero ai

loro desideri e fossero parlate». Per

quanto riguarda la nostra lingua parlava di Collodi e Tofano. E in

aree linguistiche diverse? «Secondo

me il primo grande scrittore per bambini è stato William Blake,

che ha scritto i Canti dell'innocenza, che sono una

meraviglia. Ho amato moltissimo Andersen: rileggendolo ho

ritrovato cose straordinarie, insieme ad altre inaccettabili e

meno adatte ai bambini. Per esempio, quando parla di bambini buoni

e bambini cattivi io non sono per niente d'accordo: i Bambini non

sono né cattivi né buoni, possono diventare gli uni o gli altri

a seconda degli adulti che fanno loro da modelli. Altri autori

molto amati sono quelli della letteratura inglese, da Lear a

Carroll a Barrie». E

relativamente all'attività di pittore e iIIustratore? Quali amori

e maestri? «Sicuramente

Rackham, Dulac, Dorè. Ho sempre avuto una grande passione per gli

illustratori inglesi, ma soprattutto per Arthur Rackham. Ho amato

moltissimo la pittura cinese e Broeghel, con quelle grandi scene

fitte di cose - mi ha sempre incantato. E poi, soprattutto per il

fatto di essere figlio di un pittore, ho assorbito un'infinità di

immagini. Vedevo continuamente pittori, andavo nei loro studi,

alle mostre, alle gallerie. Avevo dodici anni e mi hanno portato a

Siena, dove ho visto i resti smozzicati di un'opera di Jacopo

della Quercia e me ne sono innamorato. Da tutto questo è derivata

anche l'idea della collana, che ho inventato, "L'arte per i

bambini" della Vallardi. Lavori

in corso e prossime uscite? «Uscirà

una raccolta intitolata La zia Corsara all'osteria e altre

storie insensate; è una serie di storie di nonsense che

pubblicherà Giunti. Poi c'è un romanzo, Il romanzo della

magia, che è illustrato da fotografie; è una storia

irlandese, nata da un viaggio in Irlanda con mio figlio e dalle

fotografie che in quel viaggio mio figlio. ha fatto». Anche

Le lanterne degli gnomi proveniva da suggestioni irlandesi;

e complessivamente, nel suo lavoro, si avverotono riferimenti

nordici. «Nella

mia infanzia e nella adolescenza ho amato moltissimo Andersen e

tutta la letteratura nordica. Da ragazzo, per me, Dickens era il

più grande scrittore del mondo. Quando ho letto, a tredici anni, Oliver

Twist, sono rimasto sbalordito. Leggevo ai miei amici Alice

nel paese delle meraviglie. Il versante nordico mi ha

affascinato molto. Devo dire che mia madre, da ragazza, con sua

madre e sua sorella, traduceva una rivista inglese, forse di moda,

ed è sempre rimasta molto legata alle cose inglesi, aveva molti

libri inglesi. E io gli inglesi li ho anche amati molto perché

erano odiati dai fascisti. Poi ho amato molto Kipling, Chesterton,

Stevenson; e i poeti, da Shakespeare a Shelley a Keats a Tennyson

a Wordsworth, Browning soprattutto, fino ai più recenti, Yeats,

Eliot». Non

è prevista un'altra raccolta di versi? «Materiale

ne ho tanto, ma il problema vero è il tempo. Vorrei anche

dedicarmi alla saggistica. Ho molto materiale, molti appunti, per

esempio sulla fiaba, o sugli amici invisibili dei bambini. I

bambini sanno benissimo che questi amici invisibili non esistono,

ma ne parlano continuamente e se ne servono come se esistessero

davvero. Secondo me è un po' come l'opera d'arte: è una realtà,

anche se tutti sanno che non esiste. Un dipinto è carta sporcata

di pastello, però quando si guarda è una realtà vitale, molto

importante. Questa capacità dei bambini di creare con la mente

delle realtà che non esistono, sapendo che non ci sono ma

vivendole come se esistessero, secondo me è qualcosa come la

nascita della necessità dell'arte».

|