Gli

orizzonti inaspettati di Silvio D'Arzo

Parlando

di quel grande bellissimo libro che è La Storia,

Pasolini accusava

Elsa Morante di

avere peccato di pigrizia e di «non amore» nei confronti

dell'apparentemente tanto amato personaggio Davide Segre, Scriveva

infatti che «il parlato di Davide non ha riscontro in nulla: il

ragazzo si presenta come bolognese, in realtà è mantovano, ma

parla una specie di

veneto. Non c'è tuttavia angolo nell'Alta

Italia in cui cadere si dica cader'» e quindi il fatto «che

Davide dica cader è offensivo per il lettore: ma è

soprattutto offensivo per lui».

Elsa

Morante è sicuramente tra i più grandi scrittori, ma queste

parole dure e definitive erano soltanto dolorosamente giuste.

Nonostante si trattasse di un grande bellissimo libro quelle

parole andavano dette.

E

cosi, se per un peccato di questo tipo non si poteva assolvere

nemmeno Elsa Morante, tantomeno, per qualcosa di analogo, potrà

essere assolto Biagio

Laprea - curatore

di una edizione di un libro bellissimo di quel grande scrittore

misconosciuto che è Silvio D'Arzo, Penny Wirton e sua madre, pubblicato

da Einaudi Scuola nella collana «Nuove letture» - curatore che

spiega, in una nota ad uso della costumata gioventù cui il libro

è rivolto, che cosa facesse il locandiere di Shorly quando «radeva

il formaggio».

Essendosi

cimentato non solo con il proprio friulano e con le borgate romane

ma anche con quel Canzoniere italiano (Guanda '955,

disponibile ora da Garzanti) che raccoglieva dialetti e parIate di

ogni angolo, e non solo dell' "Alta Italia», Pasolini aveva

evidentemente qualche titolo per poter negare l'esistenza di un

verbo in qualche parte di mondo. Di questi titoli io invece non ne

possiedo alcuno, e quindi il mio ergermi a giudice ha

probabilmente a che fare con la presunzione, ma devo dire di

essere vissuto per un consistente numero d'anni in un paese

dell'Appennino tosco-emiliano - un paese che somigliava molto ai

luoghi di certe storie di D'Arzo e non ne distava che qualche

vallata

dove

ho avuto modo di vedere abbondantemente che cosa facesse chi «radeva

il formaggio», E quando, dopo tredici anni trascorsi lassù, sono

sceso in città per studiare, tra quella città e quella in cui D'Arzo

era vissuto c'era qualcosa come venti chilometri, e anche li chi

«radeva il formaggio» era come su ai monti. Sia li che lassù

chi «radeva il formaggio» altro non faceva che grattugiarlo.

E

poi basterebbe fare un salto, o anche soltanto una telefonata,

nella provincia di Reggio Emilia, per scoprire come ancor oggi

quei dialetti intendano ancora lo stesso; e D'Arzo conosceva

bene

i dialetti di quelle parti, essendosi laureato

a Bologna nel 1941 con

una tesi di

filologia relativa appunto a dialetti di alcuni paesi

dell'Appennino reggiano Aggiunte e correzioni all'A.I.S. per il

centro 444, tesi

di laurea che ora è stata pubblicata a cura di Lando L. Landini,

con il nome di

Ezio Comparoni, il nome vero, essendo infatti «Silvio D'Arzo»

solo uno dei tanti pseudonimi di cui D'Arzo si servì. E lo stesso

Landini, in

AA.VV., Silvio

D'Arzo. Uno pseudonimo per legittima difesa, Editrice Bertani

& C., Cavriago 1994, racconta come D'Arzo gli avesse un giorno

fugacemente spiegato come quello pseudonimo stesse a indicare

semplicemente le sue origini: «arzàn», in dialetto, significa

infatti reggiano.

Invece il curatore

dell'edizione scolastica del bellissimo Penny di D'Arzo, in

una nota relativa al «radeva», e in ogni caso di per sé

solamente superflua, scrive che l'oste di Shorly quel formaggio lo

«tagliava». Pigrizia, direi, e direi anche offensiva per la

costumata gioventù cui si rivolge, nonché per quell'oste e per

il povero autore - per di più impossibilitato a difendersi,

essendo egli morto nel 1952 in quella stessa Reggio Emilia in cui

era nato nel 1920.

È

evidente

che una nota inutile e sbagliata potrebbe anche essere qualcosa su

cui tranquillamente sorvolare, ma D'Arzo era attento ai versi e ai

gesti e alle voci come un cane da caccia o anche due, e niente

l'ha messo lì a caso, e guardava davvero quello che raccontava, e

stava finanche a contare le sillabe, ché fossero giuste, non una

di meno. E neanche di più.

Ma quel che

davvero mi sembra importante denunciare non è tanto quella nota

sbagliata o la pigrizia di un curatore (e voglio tacere della

brutta, stonata copertina); il guaio vero è che di un libro come Penny

Wirton e sua

madre sia stata

fatta l'edizione scolastica, con tanto

di note e di «Percorsi

di lettura».

Nel caso specifico

questi sono due: si chiamano "Percorso A» e «Percorso B»,

il primo fatto di domande secche secche,

il secondo più

disteso, entrambi lì pronti per le «fasce di livello» e il culdipiombismo

docente.

Certo,

la questione degli «apparati didattici», dei «suggerimenti per

le tue ricerche», delle note a piè di pagina, dei questionari e

dei giochi allegati a romanzi racconti fiabe

leggende poesie, insomma la questione delle edizioni scolastiche

è una questione che

richiede

sicuramente qualcosa di più delle sommarie parole di condanna

pregiudiziale, di principio,

che qui vorrei comunque ribadire. E se poi è anche vero che ci

sono insegnanti che hanno molto bisogno d'aiuto e che non sono in

grado di prendere un libro e di farci qualcosa,

questa è un'altra questione che merita qualche

parola specifica, ma non si capisce

perché a fare

le spese di una

realtà sconfortante

debba esser per

forza una storia.

E però,

se l'edizione scolastica di un libro è sempre un

problema, nel caso di D'Arzo

lo è ancora di più.

Un libro

impregnato di scuola è un libro ammansito, è meno dell'ombra

del

suono del

tacco, e infatti cammina con gambe non

sue. E se può esser vero che un libro impregnato di

scuola si predispone a essere forse più

conosciuto e comprato,

è vero altrettanto che è molto

difficile che possa

diventare un libro

amato.

In

questo caso il problema è ancora più grande che mai, perché

Silvio D'Arzo merita meno di

altri questa fine. Oltre ad

essere un grande scrittore misconosciuto, D'Arzo era anche una

persona con idee singolarmente chiare sulla scuola, sulla lettura,

sulla scrittura, sulla cosiddetta letteratura

per !'infanzia, sulle

storie per i ragazzi, sulla possibile funzione

delle storie nella vita;

ma nessuna di queste aveva qualcosa a che fare con gli

ammansimenti. Potevano avere a che fare con certe debolezze,

con certe ipervalutazioni della Letteratura, per esempio, ma

non certo con gli ammansimenti. Anzi, una delle caratteristiche di

D'Arzo è proprio quella della radicalità degli intenti. E, a

proposito di scuola,

basti dire che D'Arzo aveva

espresso l'intenzione di scrivere una storia

con un «Buon

Pirata che,

vecchio ormai,

sfinito, abbandona

ai flutti la sua vecchia nave: si

fa col legno della

«vecchia nave» la gamba di legno:

gamba di legno che, lui morto, si pianterà in un albero

di terra, e verrà su,

dopo un poco, albero grande dove sorgerà la vecchia,

indimenticabile Scuola di Pictaun».

Inoltre

bisogna ricordare che nella Prefazione a quella che avrebbe dovuto

essere

la sua opera più articolata

e ampia, il romanzo

Nostro lunedì, D'Arzo scriveva:

«Forse la prima

ragione per cui ogni cosa ha diritto sempre ad

un po' di rispetto

è proprio quella di avere una storia».

La Prefazione a Nostro

Lunedì comparve

per la prima volta

nel 1960, in un importante volume antologico intitolato

Nostro lunedì e

curato da Rodolfo Macchioni

Jodi per le

edizioni Vallecchi. Volume introvabile ma

ancor oggi molto importante,

in quanto si tratta della raccolta

più ricca di

scritti darziani, essendo

composto da racconti, poesie e saggi. Inoltre si tratta dell'unica

possibilità di leggere un racconto come L'osteria, mai

ripubblicato in

nessuno dei libri che

in questi anni hanno

variamente riproposto gli altri scritti contenuti nel volume

Vallecchi e alcuni inediti.

La

più recente raccolta è L'aria della sera e altri racconti, curata

da Silvio Perrella per i Tascabili

Bompiani nel 1995

e contenente i racconti

brevi, una redazione

della storia «per ragazzi» Il pinguino

senza frac, la

Prefazione a Nostro

lunedì, il prodigioso Casa

d'altri. Questo

straordinario racconto si trova anche nei «Nuovi Coralli» di

Einaudi, in un'edizione

tanto elegante

quanto carente di coordinate, sia

sull'autore sia

sul suo capolavoro. Il libro curato

da Perrella

contiene anche un racconto, Piccolo

mondo degli

umili, proveniente

dal primo libro di

D'Arzo, uscito da

Carabba

nel 1935, Maschere,

riproposto interamente, insieme agli incompiuti L'uomo che

camminava per le strade

e Un ragazzo

d'altri tempi, in un libro,

cui quest'ultimo racconto dà il titolo complessivo, pubblicato da

Passigli

nel 1994.

Poco

prima, nel 1993, era uscito da Quodlibet un libro, curato da

Daniele Garbuglia, contenente i racconti brevi, la Prefazione a Nostro

lunedì e il già ricordato L'uomo che camminava per le

strade, che dava il titolo al volume.

Di

All'insegna del Buon Corsiero sono uscite recentemente due

edizioni: quella di Adelphi, corredata di una Premessa di Enzo

Turolla e di una Nota al testo di Anna Luce Lenzi; e quella delle

Edizioni La Vita Felice, che riproduce l'edizione 1988 di Claudio

Lombardi Editore, con prefazione di Mario Spinella.

E

risulta ancora disponibile nel catalogo Garzanti, pur essendo

uscito nel 1976, il romanzo Essi pensano ad altro, curato

da Paolo Lagazzi e accompagnato da una nota di Attilio Bertolucci.

L'editore

Diabasis di Reggio Emilia, inoltre, ha pubblicato un prezioso

cofanetto contenente tre plaquettes: Poesie, Lettere per Ada,

Una storia così, affiancate rispettivamente da scritti di

Gianni Scalia, Anna Luce Lenzi e Paolo Lagazzi. Di quest'ultimo,

sempre presso Diabasis, era uscita in precedenza una raccolta

di studi darziani, Comparoni e

«l'altro».

Sulle tracce di Silvio D'Arzo, recante

in appendice il racconto inedito Una storia cosi risalente

alla fine degli anni Quaranta e pubblicato da Lagazzi nel 1992 per

la prima volta nella sua pur incompiuta integrità.

È

poi importante ricordare che presso Sellerio, nel 1987, a cura di

Eraldo Affinati, erano usciti i bellissimi saggi di Contea

inglese, con l'appendice delle lettere di D'Arzo a Emilio

Cecchi e a Ada Gorini.

Altrettanto

importante è ricordare che presso l'editore Mucchi di Modena, nel

1986, era uscito Nostro lunedì -

di Ignoto

del XX secolo: un libro ignorato da tutti ma molto importante,

giacché con esso la curatrice Anna Luce Lenzi, a partire dalla già

ricordata Prefazione e assemblando racconti pubblicati e frammenti

inediti, tentava di dare corpo a un più volte accennato, da D'Arzo

stesso, grosso romanzo, a quelle cinquecento pagine di cui parlava

nell'ultima sua lettera a Enrico Vallecchi, a una sorta di «Eneide

del XX secolo» peraltro ben più che intravedibile nella

Prefazione. Congettura, ovviamente, questa della Lenzi, ma

sicuramente suggestiva e, quel che più conta, assai argomentata.

Ma il lavoro di

Anna Luce Lenzi, studiosa vera di D'Arzo, va ricordato tutto, e

qui in particolare per menzionare la sua appassionata e rigorosa

cura del cospicuo Carteggio (194I-I95I) tra Silvio D'Arzo e

Enrico Vallecchi, pubblicato dalla Biblioteca «A.Panizzi» di

Reggio Emilia come numero doppio della sua rivista «Contributi»

nel 1984.

Ci

sono almeno un paio di ragioni alla base del mio attardarmi in

questa non breve - seppure non esausti

va, e soprattutto volutamente priva di un «capitolo» particolare

-

digressione

bibliografica.

La prima ragione

consiste semplicemente nel desiderio di propagandare l'opera di

questo straordinario scrittore, come e cosa del suo lavoro sia

possibile leggere. La seconda ragione nasce invece dall'esigenza,

a dispetto di tanta abbondanza, di recriminare, di lamentare

lacune. Per esempio, perché, dopo il volume vallecchiano del

1960, non è più stato possibile leggere L'osteria, un

importante racconto, dei primi anni Quaranta, abitato da alcuni

personaggi indimenticabili? E perché a nessuno è dato di leggere

la redazione di Casa d'altri che venne pubblicata da Sansoni nella

«Biblioteca di Paragone» nel1953? Perché non c'è un editore

che voglia osare la pubblicazione di un libro composto dalle due

redazioni di questo impareggiabile

racconto? In questo modo,

visto che D'Arzo ha trovato cosi presto «la strada di casa»,

potremmo essere noi, lettori innamorati o innamorabili, a decidere

se abbiano avuto ragione Silvio Perrella e l'Einaudi e Macchioni Jodi

proponendoci di Casa d'altri la redazione da loro pubblicata;

oppure se abbia ragione Paolo Lagazzi, che si schiera per la

redazione Sansoni, «con tutte le sue maggiori cautele, con le sue

più lunghe ironie, con i suoi particolari magici (certi

bellissimi accessori del vestiario della

Zelinda), perfino

con certi Iati oscuri, irritati, ancora lievemente infantili

dell'umanissima

psicologia del prete» -

e poi

sarà utile, a

questo proposito, attingere agli importanti studi di Paolo

Briganti e di CIelia Martignoni pubblicati in Silvio

D'Arzo. Lo

scrittore e la

sua ombra, Atti delle Giornate di studio, Reggio Emilia 29-30

ottobre 1982, Vallecchi 1984.

E

ancora: perché, a fianco di tanti piccoli encomiabili e preziosi

rivoli, non

c'è

qualche lago? E perché non un mare? Perché non c'è un «tutto D'Arzo»

che so? - nei Grandi Libri Garzanti, nei Tascabili

Einaudi, negli Struzzi?

Ho

trascurato, nella mia digressione bibliografica, il «capitolo»

riguardante i libri «per ragazzi». Li ho trascurati di

proposito; e questo non già per assecondare quel sentire

prevalente che assegna uno status di inferiorità a questo tipo di

produzione, bensì perché è proprio sul D'Arzo «per ragazzi»

che intendo soffermarmi. In questo «capitolo» l'elenco dei

titoli è breve, e le pubblicazioni sono tutte abbondantemente

postume: Penny Wirton e sua madre, Einaudi 1978; Il

pinguino senza frac e Tobby in prigione, Einaudi 1983; Una

storia così, Diabasis 1995. Un elenco però cosi breve da non

rendere certo l'idea di come e quanto per D'Arzo fosse importante

questa articolazione del suo lavoro.

Bisogna

dire inoltre che questo breve elenco è formato da titoli databili

al finire degli anni Quaranta, ma l'interesse di Silvio D'Arzo per

la cosiddetta letteratura per l'infanzia è documentato da ben

prima. Risale infatti al12 febbraio 1943 una lettera di Enrico

Vallecchi a D'Arzo, nella quale l'editore dice di voler «sapere

se vi sorriderebbe l'idea di scrivere per conto nostro un libro

per i ragazzi. Con la vostra fantasia, che si accende anche nelle

occasioni

più

modeste, mi sembra che potreste riuscire brillantemente anche nel

settore della letteratura infantile».

La

risposta di D'Arzo è non solo

entusiastica, ma rivelatrice di un interesse già ben

coltivato: «E veniamo, ora, al libro per

ragazzi. Vi dirò

senz'altro che la vostra proposta mi fa riaffiorare

un vecchio e mai soddisfatto desiderio

di scriverne appunto uno,

al modo mio. Cinque anni fa circa [cioè almeno intorno al 1938],

leggendo il Perrault, prima, poi, poco dopo, J. Matthiew Barrie,

scoprii -

checché il Croce voglia pensarne in merito -

degli orizzonti insospettati,

vastissimi, un miracolo nella letteratura per bambini: un campo

nuovo, o quasi - non credete? - benché di - diciamo -

coltivazione assai

difficile.

Più volte ci ho

pensato, vi ripeto, e la vostra proposta mi giunge assai a

proposito, come una parola dell'amico

che invita a

lasciare certe timidezze: e - poiché, Iddio volendo, fra due

mesi, avrò tutto il giorno a mia disposizione -

mi applicherò

senz'altro, con un ardore,

vedrete, affatto nuovo, perché

desidero

scriverlo, soprattutto, a un

modo mio,

che non può trovare la sua completa

espressione se non in un mondo fatto per bambini».

Comincia

così con questo scambio di lettere, un percorso che durerà anni,

e sarà avventurosamente costellato di progetti, anticipazioni,

ripensamenti, dubbi, slanci, insistenze, incomprensioni. E quel

che Vallecchi aveva acutamente intravisto, cioè il fatto che D'Arzo

potesse «riuscire brillantemente anche nel settore della

letteratura infantile», sarà sempre accompagnato dalla

consapevolezza del rischio che «certi risultati magici della

vostra prosa» possano dimostrarsi «non adatti per i piccoli

lettori, i quali non rintraccerebbero il valore evocativo di

gesti, situazioni, ecc».

D'Arzo

lavorò molto al «libro per ragazzi», tanto che arrivò a

scriverne in realtà ben più di uno, e nel carteggio con

Vallecchi se ne trovano in abbondanza titoli e trame, abbozzi e

fantasmi, ombre e figure massicce. Quanto ai «risultati magici»

della propria scrittura, ne tenne ben conto, ma non certo per

banalizzarsi o impoverirsi, bensì per spendersi ancora di più,

se possibile, preoccupato di evitare quella «goffa mediocrità»

che aveva riscontrato nella quasi totalità dei libri per ragazzi

alla cui lettura si era dedicato. Non è difficile credergli,

conoscendo lo scrupolo quasi maniacale con cui affrontava ogni

lavoro; né è difficile capire e condividere quel giudizio

desolato, pensando a molta desolante produzione italiana del

periodo. D'Arzo considerava la scrittura un'attività che poteva

fornire senso all'esistere, non certo un surrogato dimesso del

vivere, ed era persona troppo seria ed esigente per potersi

concedere il lusso di assentarsi, seppure temporaneamente o

parzialmente, dal proprio fondo profondo; inoltre considerava i

bambini e i ragazzi innanzitutto persone serie. Molto

probabilmente perché sapeva bene di quanta e quale alterità

fossero inesorabilmente portatori; e perché altrettanto bene

sapeva quale ricettacolo di dolore, di disillusioni, di

immedicabilità potesse essere il tempo dell'infanzia.

Bisogna

poi considerare anche il fatto che D'Arzo, come già ricordato,

aveva cominciato a muoversi nella cosiddetta letteratura per

l'infanzia a partire da Perrault e da Barrie; progettava «uno

studio abbastanza lungo su 'Tre viaggi": quello di Gordon Pym,

quello del capitano Achab di Moby Dick, quello dell'Hispaniola

di Stevenson»; si accingeva a tradurre Peter Pan; inoltre pensava

a modelli come il Kipling «senza trombe» delle Storie proprio

cosi, come Conrad, come Stevenson, «benché, ad esso, io sia

del parere che viaggi per mare, con pirati e tesori, siano troppo

pericolosi, dopo che Stevenson ci ha messo le mani».

Purtroppo,

del progettato studio sui «Tre viaggi» non ci è arrivato nulla,

ma a Stevenson D'Arzo ha dedicato almeno

due

saggi nel 1950 (L'isola di Tusitala e

Una morte più

bella di un poema, ora

leggibili nel già

citato Contea inglese),

che sono

bellissimi e molto ci dicono della particolare sintonia tra i due

scrittori.

Dal carteggio con

Vallecchi si ricavano notizie su quei libri che in seguito si è

arrivati a conoscere, ma anche numerosi accenni a trame poi

abbandonate, o magari sviluppate altrove, e anche forse in qualcosa

ancora da scoprire, giacché con D'Arzo non si finisce mai di

scoprire. Ma dal carteggio si ricavano anche strani silenzi, e

accenni estremamente fugaci, abbastanza inspiegabilmente lasciati

senza riprese. Per esempio, è solo alla data del 20 settembre

1949 che si trova

un accenno a «un mio libro per ragazzi Tobia in prigione (una

storia di castorj), accompagnato dalla rivelazione di averlo «venduto

per 20

anni a Paravia,

che me lo ha pagato veramente in misura soddisfacente»; e due

mesi più tardi, nel dicembre di quello stesso 1949, D'Arzo dice a

Vallecchi di avere scritto <<un breve libro per ragazzi,

che, ti giuro, mi ha divertito e riposato assai: Il pinguino

senza frac>>. E aggiunge: «Non credere che questo sia

un disperdersi: alla storia del pinguino povero, che non può

andare nemmeno a scuola assieme agli altri perché è cosi povero

da non potersi comprare il frac, e se ne va a lavorare per il

mondo, fra foche e gabbiani, e crede di essere diventato matto

perché s'accorge che anche l'orso, e anche il terribile uomo,

piangono come lui, soffrono come lui, sono, in fondo, come lui (e

in questo tutti gli animali trovano la loro più intima e profonda

parentela), e ritorna al suo vecchio paese più triste e povero di

quando era partito, ma ecco che si accorge che gli è spuntato il

frac più splendido immaginabile (e gli altri, al confronto, sono

povere e vecchie cose), questa storia, dico, scritta per ragazzi,

mi ha servito a chiarire molte cose».

Ecco:

su questi due titoli nient'altro, nel minuzioso carteggio. Eppure

D'Arzo ruminava a lungo i suoi libri; e questi due racconti,

pubblicati nel 1983 da Einaudi in un volume della collana «Libri

per ragazzi» con il titolo Il pinguino senza frac e Tobby

in prigione (ma una diversa redazione, più breve, del Pinguino

era stata pubblicata nel 1977 da Anna Luce Lenzi in appendice

al suo Silvio D'Arzo. Una vita letteraria, Tipolitografia

emiliana; nel 1985 da Enrico Ghidetti e Leonardo Lattarulo in La

bottega dello stregone. Cent'anni di fiabe italiane, Editori

Riuniti; e ora da Silvio Perrella nel già ricordato L'aria

della sera), sono due racconti compiutamente elaborati: nella

partitura, nelle cadenze, nei richiami, nelle profondità, nelle

levità, nelle ossessioni.

Quando,

nel 1978, Einaudi pubblicò Penny Wirton e sua madre, ne

rimasi un po' come folgorato. È per questo che fu

con

particolare avidità e eccitazione che lessi, su «Il Ponte»

dell'aprile 1979, un articolo - letto e riletto poi mille volte, e

conservato accuratamente fino a

oggi - di

Rodolfo Macchioni Jodi intitolato

Silvio D'Arzo narratore «per ragazzi». Un articolo che

raccontava in modo circostanziato dell'esistenza, tra le carte di

D'Arzo, oltre a Penny Wirton, di altre storie scritte «per

i ragazzi»: Tobby in prigione, Il pinguino senza frac, Una

storia casi, Gec.

E quando,

pochi anni più tardi, uscirono

da Einaudi Tobby e il Pinguino, capii

che aveva avuto senso aspettarli. Non erano Penny, d'accordo,

ma erano storie importanti e belle davvero. E ancora, un bel

mucchio d'anni più tardi, negli anni Novanta, quando Una

storia così comparve nelle già ricordate edizioni Diabasis -

ma un assaggio si era potuto gustarlo già nel 1990, quando sul

numero 2 di «Idra» ne era uscito un capitolo - ancora, dicevo,

la stessa felice sensazione di un'attesa premiata. Certo, anche

questo racconto non era grande come Penny Wirton, ma era

un'ulteriore conferma, e il fatto che fosse incompiuto

- seppure leggibilissimo -

accresceva l'amaro del fatto che D'Arzo avesse trovato a soli

trentadue anni «la strada di casa».

In

«Una storia così» che

è un racconto composto probabilmente alla fine degli anni

Quaranta, di cui ci è pervenuta soltanto la prima parte, in sette

capitoli - si

raccontava di un collegio alla Dickens, il «Premiato

Collegio Minerva», condotto da Tobia Corcoran, direttore dagli

orizzonti ampi quanto quelli del signor Thomas Gradgrind di «Tempi

difficili» di

Dickens. Come Gradgrind

aveva in testa che «in questa vita non abbiamo bisogno d'altro

che di Fatti, signore: niente altro che

Fatti!» e

«Louisa, non immaginare

mai!», il Tobia Corcoran di Una storia così «aveva in

testa soltanto un'idea (...) Ed ecco qui la sua idea: «Uno

studente dai sei anni in avanti non può compiere azione più

immorale, malvagia, spregevole, pericolosa, allarmante che leggere

libri che non siano i tre libri di testo. E a sua volta un maestro

dai vent'anni in avanti non può compiere azione più infamante,

allarmante, pericolosa, spregevole, malvagia, immorale che far

leggere libri che non siano i tre libri di testo».

Però

un giorno accade una cosa; anzi, due. Accade che il signor

Corcoran si ammali, e lasci un appunto con la prescrizione delle

dosi di analisi logica e di geometria e di calcolo da

somministrare ai ragazzi in sua assenza, nonché una ulteriore

nota accoratamente specifica relativa al divieto assoluto dei

libri. Ma

capita

anche che arrivi al Premiato Collegio Teddy Tedd, Maestro

Supplente che per avere qualche soldo con cui comprarsi una giacca

si era messo a scrivere un grosso romanzo. E Teddy Tedd, alla

faccia del signor Corcoran, appena arrivato al collegio, «fece

scendere tutti quanti i ragazzi in giardino: li portò proprio

dietro lo stagno, dove alberi e siepi eran più fitti e più folti

che mai, e distribuì un libro a testa. - Ecco qua. Per un mese

non farete altro che leggere questi: lo prescrive il nuovo

programma. (...) E adesso, buon appetito».

Si capisce che

molte cose cambiarono: «I ragazzi non facevano che leggere e

leggere, e giocare a quel che avevano letto: ed eran tutti più

allegri che mai».

E ogni sera,

quando i ragazzi

rendevano i libri

al Supplente, «nella stanza di questi si ripeteva la medesima

scena. Il primo a sbucar fuori era Tarzan (...) dopo

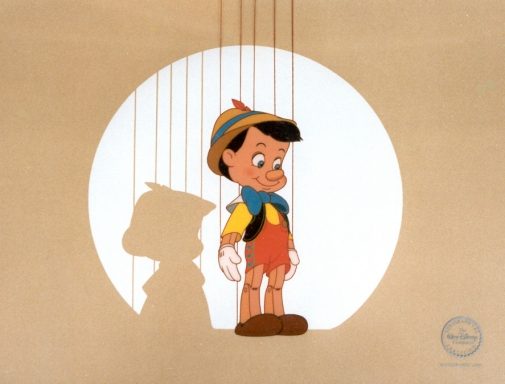

un po' tutti gli

altri: Alice, col suo Coniglietto, Pinocchio, i tre Porcellini, La

Bella Addormentata nel Bosco, Mowgly, Davide Copperfield, il

piccolo Lord Fauntleroy, Topolino, i Nani di Gulliver, John

Silver, Jimmy Hawkins, il dottor Jeckill e Robinson Crusoe, e,

insomma, un bel sacco di gente».

Seppure

nella sua incompiutezza, anche Una storia casi è un testo

rappresentativo di una poetica rintracciabile in tutto D' Arzo,

una poetica in cui il fiabesco e il magico impregnano i sentieri

dei versanti del dire, e il mistero che permea i versanti del

vivere perdura ben oltre i disvelamenti.

L'importante

articolo di Macchioni

Jodi

parlava anche di Gec. Ne parlava, è vero, considerando una

sola cosa Gec e Gec

dell'avventura -

mentre quest'ultimo,

come ha precisato Anna Luce Lenzi

in una nota del Carteggio

D'Arzo-Vallecchi, era uno dei titoli che D'Arzo

provvisoriamente appose a quel che sarebbe poi diventato Penny

Wirton e sua madre - ma, al di là dell'equivoco, Macchioni

parlava di una storia precisa, e ne parlava raccontandone

ampiamente la trama, senza lasciare margini di dubbio. Macchioni

scriveva che in Gec, «ancora un po' acerbo nella struttura

e nello stile«, D'Arzo faceva «confluire ingredienti di diversa

estrazione>>, sovrapponendo a «una trama narrativa

prevalentemente

legata ai fasti della tradizione animalista quella in qualche modo

collegabile alla dissacrazione delle Ghost-stories posta in

atto, fra gli altri, da Oscar Wilde nel Fantasma di Canterville.

Ne deriva che il suo fantasma, non appartato, per ragioni

professionali, come quello wildiano, ma inserito

nella vita

corrente, ancorché alquanto anomala per l'equiparazione dei

comportamenti fra uomini (in minoranza)

ed animali, non ha

alcuna velleità terrificante, ma, anzi, mansueto e provvisto

di un apprezzabile

senso di socialità,

ama stare con gli

altri, si adatta alle loro abitudini, alle loro voglie, talvolta

stravaganti. Fantasma, dunque, casalingo nel senso migliore -,

è emotivo e puerilmente nostalgico. Si affeziona ad un

pesce giapponese

vinto al luna park, si

diverte sul

cavalluccio di una giostra

perché gli dà

l'illusione di rivivere i suoi giorni felici, lontani di secoli.

Personaggio essenzialmente triste, che nell'economia del racconto

ha un ruolo minore, dapprima fra i pipistrelli (<<i coniugi

Pipistry>>), nel castello di Tartarucchi, infine attore in

una compagnia teatrale che, rappresentando l'Amleto, gli affida la

parte che gli è naturalmente congeniale. Il protagonista è Gec,

il bambino che non vuol nascere <<con la camicia>>,

simbolo proverbiale della fortuna. Si capisce che nel rifiuto, che

comporta una volontà attivistica (la fortuna uno se la

deve conquistare

da solo, non possederla per diritto di nascita), risiede la morale

del libro, dietro la quale non è difficile intravedere una

matrice autobiografica, ove si tenga conto che l'autore, nato

povero e senza padre, veramente <<senza camicia>>,

aveva dovuto

farsi da sé. È

uno dei pochi personaggi appartenenti al versante umano ed è

fatto agire in una condizione prenatale, quindi del tutto anomala,

anche se di fatto non distinguibile da quella di un ragazzo

qualsiasi. Del resto, nonostante la funzione primaria, la sua

presenza si limita a pochi interventi, dal tentativo iniziale di

nascita, subito fatto rientrare per la minaccia di dover indossare

l'indumento ch'egli respinge con decisione, ad una serie di fughe

provocate dal ripresentarsi della stessa minaccia. Solo alla fine,

dopo aver trovato rifugio, in

qualità di

suggeritore, nella stessa compagnia teatrale presso la quale

finisce il fantasma, egli può nascere, senza camicia, secondo il

suo volere. Gli altri personaggi sono animali parlanti, ma senza

alcun sussiego pedagogico: l'usignolo, che, divenuto amico di Gec,

ne va alla ricerca ogni volta che fugge; la cicala e la formica,

nel ruolo di giornalisti-investigatori, secondo un cliché

abbastanza divulgato, anch'essi sulle tracce di Gec; il bruco

cavolaio, che esercita la professione di sarto alla moda; lo

Scarabeo, <<Maestro Albert Scara>>, artista «di

eccezionale levatura, oltre che di nobili, antichissime origini«.»

Anche

Gec non era sicuramente una storia all'altezza di Penny

Wirton, almeno per quel che se ne poteva capire leggendo

l'articolo di Macchioni, il quale peraltro sottolineava che «se

sul piano strutturale Gec si dipana abbastanza scioltamente

sotto la spinta di un'immaginazione che si sintonizza su alcuni

motivi tradizionali, sul piano stilistico

esso

si mantiene di qua dal linguaggio più tipico e personale di D'Arzo.

Parrebbe quasi che, preoccupato di riuscire accessibile al piccolo

lettore, rinunci agli estri, alle cadenze che meglio lo

caratterizzano, magari a costo di apparire frettoloso o banale,

col risultato di suscitare l'impressione di trovarci di fronte ad

una testimonianza appartenente alla sua preistoria».

Non poteva essere Penny

Wirton, d'accordo, ma era un'altra conferma, o una serie di

conferme. E a me, nello specifico, premeva anche l'aspetto «quantitativo»:

scrivere «per i ragazzi»

non era stato per

D'Arzo un episodio isolato. Forse, addirittura, annidate chissà

dove, esistevano altre storie, ancora.

Di

Gec, però, poi non seppi più nulla. Oltre Macchioni, ne

parlò soltanto Anna Luce Lenzi: al Convegno darziano del 1982; in

Silvio D'Arzo, l'isola e il mondo (contenuto in Scrittori

nei due ducati, Comune di Montecchio Emilia, 1986), poi nel Carteggio

D'Arzo-Vallecchi. E anche Anna Lenzi, ma da un punto di vista

diverso, sottolineava come Gec si presentasse non risolto: «L'assunto

principale, il non voler nascere privilegiati, è proposto

semplicemente come un «capriccio» su cui riflettere: ma

difficilmente un bambino, cui la grazia e la libertà di fantasia

sembrano rivolgersi, potrebbe capire tale rifiuto e godere

dell'immedesimazione nell'aspirante self-made-man, il «tra-qui-e-Ià»

Gec, assai meno bambino del pinguino e del castoro dei successivi

racconti».

Si,

certo, non poteva essere del livello di Penny Wirton, però

mi sarebbe molto piaciuto leggerlo, l'inedito Gec. Poi, un

giorno, successe una cosa.

Mi

trovavo in una piccola cittadina e

curiosavo

svagatamente in una libreria che allineava sugli scaffali, secondo

criteri indecifrabili, libri di ogni tipo e d'ogni tempo: libri

appena usciti, libri introvabili, pezzi di antiquariato, poesia,

fumetti. saggistica, gialli, manuali del pescatore, guide

turistiche, classici della filosofia. Uno stordimento, insomma.

Mi

capitò di posare lo sguardo sulla costa bianca di un libro.

Sfilandolo, la copertina mi lasciò indifferente: brutta

illustrazione, autrice sconosciuta, editore Morano. Riposi il

libro e andai oltre. Qualche metro più avanti, però, cominciò a

rodermi un tarlo. Non un pensiero; una «cosa» indistinta, un po'

come se fossi rimasto impigliato e mi

sentissi

trattenere. Ripresi il libro dallo scaffale e, nonostante una

seconda occhiata senza vita alla copertina, lo aprii. E fu un

colpo secco.

Incipit:

«lo sono nato con la camicia e mi trovo benissimo. Se scrivo un

libro, c'è subito chi me lo stampa; se chiedo al cameriere un

pezzo di torta mi capita quello con la ciliegina candita; se gioco

alle corse dei cavalli, perdo è vero, ma trovo sempre chi ha

perduto più di me. lo dalla vita non ho avuto amarezze e se

dovessi rinascere, sempre vorrei rinascere con la camicia. Perciò

ho trovato stranissima la storia di Gec, il bambino che non voleva

nascere con la camicia.»

Gec.

Non

poteva esser altro che Gec, il cui incipit ricordavo

perfettamente per averlo letto e riletto mille volte nei saggi di

Macchioni Jodi e di Anna Luce Lenzi. E cosi acquisiva significato

anche il titolo del libro: Una camicia per Gec scelta

redazionale o reperto delle carte di D'Arzo, aveva poca

importanza. Quel che importava era che si trattava di Gec. E

non solo: quel che mi impressionava era che nel 1960, cioè lo

stesso anno della pubblicazione del vallecchiano Nostro lunedi curato

da Macchioni Jodi e a otto anni dalla morte di D'Arzo, l'editore

Morano ne pubblicava un libro di cui nessuno si era accorto, di

cui nessuno sapeva nulla.

Ma c'era ancora

dell'altro, ed era la scoperta dell'ennesimo pseudonimo di Ezio

Comparoni. Ora, nella lista, a Silvio D'Arzo, Raffaele Comparoni,

Andrew MacKenzie, Sandro Nedi, Sandro Nadi, Ignoto del XX secolo,

Oreste Nasi, Andrea Colli, Aldo Colli, Aldo Collin, si aggiungeva

quest'altro: «Mariangela Cisco». Che si trattasse di pseudonimo

femminile non era troppo strano; pur senza mai individuarne

alcuno, almeno una volta D'Arzo stesso aveva ipotizzato di

servirsene.

Ma,

subito, all'euforia della scoperta si affiancò un sospetto

torbido. Il sospetto che non di pseudonimo si trattasse, bensì di

appropriazione indebita, furto, trafugamento, plagio. In effetti,

qualche giorno dopo, una sommaria ricerca in biblioteca mi fece

scoprire che

Mariangela

Cisco era una persona reale: oltre

a Una camicia

per Gec aveva pubblicato nel 1971 un libro da Rizzoli, L'ultima

cicogna, nella collana <<I Gemelli>>

curata da Giovanni

Arpino.

Mi rivolsi a

Maurizio Festanti, direttore della Biblioteca Municipale «A.

Panizzi» di Reggio Emilia, presso la quale sono conservate molte

carte darziane, per poter leggere l'inedito Gec. Festanti

mi rispose che Gec non si trova tra le carte possedute dalla

Biblioteca di Reggio, e potrebbe essere tra i materiali di D'Arzo

detenuti dalla inavvicinabile vedova di Macchioni Jodi.

Imboccai

allora un'altra strada. <<Ringrazio Carlo Carena e l'editore

Einaudi per avermi concesso la lettura del dattiloscritto inedito Gec>>,

aveva scritto Anna Lenzi in una nota del suo saggio Silvio

D'Arzo narratore per ragazzi. E

io chiesi AlIa Lenzi, e a Carena, e all'Einaudi, ma nessuno aveva

quel dattiloscritto. Poi finalmente, riuscii ad averlo, su indicazione

della Lenzi, dalle edizioni Quodlibet di Macerata (casa editrice

che sul n. 32/1995 di «Marka» ha pubblicato alcune pagine di Cec).

Le differenze tra il dattiloscritto e il libro pubblicato da

Mariangela Cisco con Morano sono minime, e potrebbero essere definite

come interventi di semplificazione e banalizzazione. Per esempio,

un «istrione» si trasforma in «imbroglione»; un ragazzino «linfatico»

diventa «malaticcio»; «macabra» diventa «triste»; «le

physique du ròle» diventa «la taglia adatta»; «una pila di 'rese'»

diventa «una pila di giornali vecchi»; «aveva dato parola»

diventa «aveva promesso»; delle bellezze «perverse» diventano

«perfide»; l'usignolo «famoso cantore» diventa «famoso

cantante»; scompare una «catarsi»; scompare «era diventato il

loro Petronio»; scompare la considerazione che «gli avvocati in

genere sono

dei filibustieri»;

scompaiono completamente i pensieri di monsieur Pipistry mentre

guarda riviste francesi illustrate (e questa scomparsa non fa

capire cosa significhi il suo abbandonarsi segretamente alla

nostalgia, schivando la petulante moglie): «Balletti, canzoni,

PIace Pigalle, il 14 luglio, Juliette Greco, eh! anche la Francia

aveva i suoi Iati buoni» -

pensieri troppo

rivoluzionari? troppo solleticanti?

troppo «maschili»?

Inoltre,

qualche passo è rimaneggiato, e là dove il dattiloscritto dice

che le api erano noiose e «troppo di sinistra» il libro dice che

«si occupavano solo di questioni sindacali».

Ma

questi sono soltanto alcuni esempi; io mi fermo qui. Dovranno

essere studiosi seriamente attrezzati di competenze specifiche a

puntigliosamente ponderare il tutto, e cercare di appurare

qualche verità. È certo

infatti che esse ben difficilmente possono essere individuabili

dagli innamorati; altrettanto certo è però che il chiarimento

debba avvenire, se non altro per sciogliere il dubbio che

Mariangela Cisco sia stata uno squallido sciacallo capace

solamente di ghermire dentro le macerie della sguarnita casa

devastata.

Trovare

Mariangela Cisco non era

facile:

da Morano mi dissero che era trascorso troppo tempo (1960!); da

Rizzoli mi diedero un indirizzo romano, aggiungendo però che

probabilmente si trattava di un recapito inutilizzabile perché

nel 1976 una lettera era stata rispedita in casa editrice essendo

il destinatario sconosciuto a quell'indirizzo. Arpino era morto.

Morano era morto. Macchioni lodi era morto. Sottosopra la

Vallecchi. Inavvicinabile la vedova di Macchioni.

Poi,

purtroppo, venni a sapere, da suo fratello, che Mariangela Cisco

non c'era più.

Se

poi il dubbio riguardante Mariangela Cisco si dovesse sciogliere a

suo favore, altrettanto importante sarebbe chiarire se

l'attribuzione di Gec a D'Arzo sia dovuta a un abbaglio di

Macchioni Jodi o a che altro.

Non si può

escludere forse nemmeno qualche confusione vallecchiana: nel

luglio 1977 una lettera della Direzione Editoriale della Nuova

Vallecchi Editore a Macchioni Jodi diceva: «Cogliamo l'occasione

per restituirle insieme ai tre dattiloscritti di D'Arzo che ci

richiede, anche altre carte ancora giacenti nei nostri archivi». E

seguiva un elenco

di quattro titoli in cui, oltre a Penny

Wirton, il

Pinguino e Tobby in prigione, compariva

anche, e al primo posto, il titolo

Pick. Molto probabilmente quest'ultimo è solo un refuso

per Gec, ma in

ogni caso è

un segnale che allarma, per diverse intuibili ragioni.

Inoltre sarà

opportuno tenere presente

che Mariangela Cisco

era in qualche

modo in contatto con

Vallecchi (fra

l'altro, editore in quegli anni di

almeno un libro del

fratello) se in una lettera

del 1963 poteva

scrivere che, per

aiutarla nella

«gran fatica di trovare un editore», Vallecchi le

aveva consigliato di partecipare al Premio

Laura Orvieto.

Le

carte di D'Arzo venivano restituite a Macchioni sulla base di un

dattiloscritto,

datato 31 gennaio

1962 e firmato da

Rosalinda Comparoni,

nel quale la madre

di D'Arzo disponeva che «i manoscritti,

le carte e le pubblicazioni di

mio figlio Ezio (Io scrittore

noto con lo

pseudonimo Silvio D'Arzo) siano consegnati al dott. Rodolfo

Macchioni Jodi, attuale

vicedirettore della

Biblioteca Municipale di Reggio Emilia».

Bisogna dire che

Macchioni non si è mai

scatenato a cercare

di pubblicare qualunque

cosa; anzi, si potrebbe quasi affermare

che sia avvenuto il contrario

- in

ogni caso si risentì quando Paolo Lagazzi

curò per Garzanti la pubblicazione

di Essi pensano

ad altro, e

cercò di

ostacolare il progetto di ulteriori pubblicazioni per lo stesso

editore. E naturalmente i processi alle intenzioni non si possono fare,

cosi non è possibile concludere davvero qualcosa a

proposito delle ragioni delle sue cautele. Non è possibile, per

esempio, stabilire se esse fossero dettate dal convincimento da

lui espresso nella presentazione

dell'inedito Un

ragazzo d'altri tempi, sul

n. I3/1983 di «Contributi», là dove diceva di non essere mai

stato entusiasta «della curiosità, certo innocente e in qualche

caso meritoria, che spinge a frugare fra gli

"scartafacci" di uno scrittore per portarne alla luce

qualche abbozzo, opere inconcluse o anche complete che,

salvo casi eccezionali (in primo luogo quello della morte che ha

troncato il lavoro in fieri), si collocano nell'ambito dei suoi

rifiuti». Altrettanto impossibile è stabilire se quelle cautele

fossero invece ispirate, almeno in parte, anche dal voler

mantenere una «esclusiva» delle carte darziane che sentiva forse

precaria, e come intaccata dall' avvertire quasi «concorrenziale»

l'interesse per D'Arzo di altri studiosi, essendo per di più di

labile valore legale il documento con cui la madre di D'Arzo gli

aveva lasciato le carte del figlio (una dichiarazione battuta a

macchina, non di pugno della firmataria, senza alcuna

registrazione di autentica; il venir meno dell'incarico presso la

Biblioteca di Reggio).

È

evidente che si rende necessario che la questione sia affrontata

da filologi seri. Quel che a me sembra di poter dire è che

leggendo Gec ci si trova ben lontani dal D'Arzo «stevensoniano»

di Penny

Wirton e sua

madre, ma questo,

evidentemente, non cambia nulla. l Iimiti

di questo ingenuo Gec, d'altra parte, erano stati

individuati sia da Macchioni sia da Anna Lenzi. E se ne potrebbero

aggiungere altri, ma non è questo il punto. Il punto è invece un

altro. Si tratta della necessità di non dimenticare Silvio D'Arzo,

di studiarlo, di evitare di rinchiuderlo nella pur dorata gabbia

della irripetibilità di Casa d'altri, di evitare che

l'assenza di eredi ne faccia sorgere di arbitrari e indebiti o assecondi

svariate trascuratezze.

Medesimo

discorso vale a proposito del D'Arzo «per ragazzi», soprattutto

pensando che anche «Penny Wirton» è a suo modo «irripetibile».

«Penny Wirton e sua madre» e la storia di un ragazzo che vive solo

con la madre nella contea di Pictown, luogo immaginario quanto lo

è il Settecento in cui è collocata la vicenda. Vicenda da leggersi

senza intermediari, e

che quindi non racconterò. Dirò solo

che, oltre a Penny

e sua madre, ci sono i suoi spocchiosi compagni di scuola; il

Supplente, «Baccelliere d'Arte e maestro di scuola»; il Cieco,

un mendicante cantastorie imbroglione che diffonde immani panzane

e scomode verità; l'oste della locanda di Shorly; il Cancelliere

di Villa, il Primo Intendente, il Referendario, il Procuratore

Signifero, il Maestro Aulico, i briganti della Compagnia del

Coltello; e c'è una commedia

che salta, ed un

rapimento, e una fuga da casa, e bambini che non nascono più, ed

un Cancelliere che sbianca di

fronte ad un certo

biglietto e allora ritira l'accusa, cosa che fanno anche il Primo

Intendente di Villa e poi anche il Vice e il Consigliere di Prima

e Ultima

Istanza. E c'è la

Collina, e lassù, dietro

un cancello, ogni

notte i morti parlano

a lungo -

quelli che

qualcuno ricorda, perché

chi sfuma dalla memoria dei vivi svanisce nel nulla. E sulla

Collina, là,

dietro al

cancello, c'è il padre di Penny, e sua moglie ogni notte si reca

a parlargli, e discutono a lungo perché lei ha detto al figlio:

"Nessun uomo (di questo puoi stare tranquillo) valeva l'ombra

del suono del tacco del tuo povero padre. Con un pezzo di

sciabola in mano e

un cavallo sotto

di sé, sapeva fare cose

da libro, da

cantarsi alle fiere per anni. Come del resto è accaduto. E prima

di marciare per la brughiera di Fellow, dove doveva cadere, per

tradimento o disgrazia o tutti e due messi insieme (perché mai

una causa soltanto riuscì ad avere ragione di lui), mi disse

questo e nient'altro: "lo voglio che mio figlio sappia un

giorno combinar tante cose da farmi vergognare delle poche che ho

fatto..." Capisci lo stile, ragazzo? Beh, questo era tuo

padre». E lui invece vorrebbe che Penny sapesse la verità, ché

il suo idolatrato padre non era altro che un povero sellaio. Verità

che Penny, per

caso, un giorno

scoprirà, e ne deriveranno conseguenze che qui non dirò. Non le

dirò soprattutto perché è meglio gustarlo nella limpida lingua

del suo autore, questo bellissimo libro «per ragazzi». E a tutti

coloro che al solo pensiero di questa «categoria» storcano il

naso, vorrei ricordare quel che scrisse in proposito Attilio

Bertolucci su «la Repubblica» nel febbraio 1978: «I grandi, cui

oggi caldamente raccomando il libro, spero non abbiano il palato

cosi guasto da trovare Penny Wirton un tantino, come dire,

semplice. Mi credano, è molto più complesso e labirintico di

quel che non sembri, anche se risolto con solare chiarezza, giusta

la lezione di quel Robert Louis Stevenson da Silvio D'Arzo tanto

amato».

Sì,

la sintonia di D'Arzo

con Stevenson si è espressa nella sua cifra più alta proprio in

"Penny Wirton e sua madre". Un libro, questo, pubblicato

da Einaudi soltanto nel 1978 ma databile al 1948, sulla cui

prolungata e complessa stesura, e su quel che per D'Arzo

rappresentò, si può leggere molto nel carteggio con Vallecchi.

Un libro che sicuramente costituisce un documento importante anche

nella dolorosa vicenda biografica di D'Arzo, ma che testimonia

esemplarmente di quale considerazione effettiva egli avesse dello

scrivere "per ragazzi".

Penny

Wirton e

sua madre è a mio parere il più bel libro «per ragazzi»

scritto in lingua italiana dopo Pinocchio. Il più bello e il più

intenso, e il più

duraturo. Un

libro carico di contenuti

forti ma

assolutamente privo di pesantezze e moralismi; un libro che in

piena levità si distende sulle vicende interiori e sulle

dinamiche sociali senza mai

cadere nella

precettistica e nella noia. Un libro in cui a Silvio D'Arzo è

riuscito quel «miracolo» che lui stesso aveva sottolineato

parlando dell'Isola del tesoro: «Perché Stevenson sapeva una

cosa importante: che ai nostri tempi, ai tempi «dei più savii

giovani d'oggi», una sola condizione è rimasta per cui si possa

accettare anche il più poetico dei c'era una volta: che sia

documentato anche più di una storia o una cronaca. (...) Ma ne

sentiva una anche più importante: che la più ben congegnata

invenzione, il più logico e conseguente sviluppo degli

avvenimenti, lo stesso senso della proporzione, cosi mirabile in

lui, potevano finir col creare un che di lontano dall'avventura e

dall'arte come lo è dalla vita anche la più saggia delle sagge

sentenze di Polonio. Che per trovare logica un'avventura occorre

un alito di illogicità. Che, insomma, per «credere» veramente a

una favola occorre in fondo che sia un poco incredibile».

Eppure,

nonostante tutto, Penny

Wirton

è

sostanzialmente misconosciuto. Bertolucci, in quello stesso

articolo, lamentava che l'editore Einaudi avesse scelto di «ghettizzare

il mirabile racconto nella pur ottima collana «Struzzi Ragazzi»».

Aveva semplicemente ragione. Perché quella scelta, sicuramente

ispirata da intenzioni nobili, non poteva che portare a

conseguenze doppiamente disastrose: da una parte allontanare il

lettore adulto, diffusamente convinto di non doversi abbassare ai

livelli della cosiddetta letteratura per l'infanzia; dall'altra

non arrivare mai ai ragazzi. E invece avrebbe dovuto avvenire

esattamente il contrario. Anzi, a me sembra che questo sia uno dei

casi in cui è opportuno, o necessario, che un editore non si

dedichi solo ai propri conticini e sappia osare

la doppia

edizione, una «per ragazzi» e una «non-per-ragazzi». Perché

è verissimo quel che sosteneva Bertolucci,

che «Penny

Wirton andrà collocato fra L'isola del tesoro e Huck

Finn: che stanno sia nella biblioteca dei ragazzi che in

quella dei grandi. Libri sfuggenti e alati, possono spostarsi

dall'una all'altra perché hanno la natura di Ariele»

Ma

altrettanto vero è che siamo pervasi di cultura del pregiudizio e

del preconfezionato o precotto, e per far si che una propria lettura

passi a figli o allievi è necessaria una piuttosto rara «buona

volontà»: quella che si fonda e si sviluppa su una complicità,

tra adulti e ragazzi, che,

consapevole

della propria sostanza di gesto d'amore, si manifesta nel passarsi a

vicenda, con discrezione e serena determinazione, l'acqua della vita

nelle sue variegate versioni - e tra queste una parte importante

hanno le parole e le storie.

Ai figli, agli

allievi, agli amici d'età verde o verdissima non mi pare che basti

fornire qualcosa di che sopravvivere: sarà necessario dar loro

anche il

mare e il vento e

le nuvole e le montagne, cioè anche libri, che so?, come Harun e

il Mar delle Storie di Rushdie, Il diavolo nella bottiglia

di Stevenson, Il paese dei ciechi di Wells, Ci sono

bambini a zigzag di David Grossman, Il prigioniero nel

Caucaso di Tolstoj, Lazarillo de Tormes. Libri come Penny

Wirton e sua madre, per esempio. Ma, beninteso, ben alla larga

dalle paludi dell'editoria scolastica.

|